核医学SPECT定量时代已经到来

背景

核医学经历130多年的发展历程,实现了从功能性检查、定位、定性到定量的过渡。PET/CT和SPECT/CT是核医学的两大重要组成部分,可以无创的反映组织生理、病理和功能的变化,广泛应用于临床疾病的诊断和分期。通过PET/CT和SPECT/CT对病灶进行定量测量,能够量化反映放射性核素在体内的分布情况,具有重要的临床意义。PET/CT检查可以得到精准的SUV定量值,临床认可度高,在指导治疗方案和疗效评估中发挥着重要的作用。传统SPECT受限于成像原理和采集方式,单纯依赖软件转换,难以实现精确定量,无法有效的进行疗效评估。因此,目前迫切需要建立便于临床操作、精准、可重复的定量SPECT平台,使SPECT在临床中的优势得以充分发挥。

PET和SPECT定量的区别

那么,PET和SPECT定量有什么区别呢?PET自身以kBq/mL(活度浓度)为单位,无需单位转换即可获得定量SUV值,其定量的准确性得到临床的广泛认可。而SPECT探测单光子的工作原理与PET的双光子符合探测方法不同,加大了SPECT定量测量的难度。JNM的文章报道到“PET的灵敏度和空间分辨率都优于SPECT,同时PET可以实现组织内的精准定量”[1]。换而言之,PET可以用于定量测量,而SPECT不能。

SPECT定量的临床优势

然而SPECT在某些方面仍表现出PET不可比拟的优势。许多SPECT所使用的放射性核素的物理半衰期比PET的放射性核素更长,其半衰期与体内感兴趣区的生理过程更为一致。同时SPECT所使用的放射性核素易于获得,无需医用回旋加速器,也不需要设置快速的配送网络。在一次显像过程中,SPECT可以通过使用多种不同放射性核素标记的示踪剂,对多种不同的生物过程进行显像[2]。相比于PET,SPECT价格低廉,使用范围更广。此外,SPECT检查已经纳入我国医保,可以方便更多患者的检查。

传统SPECT定量

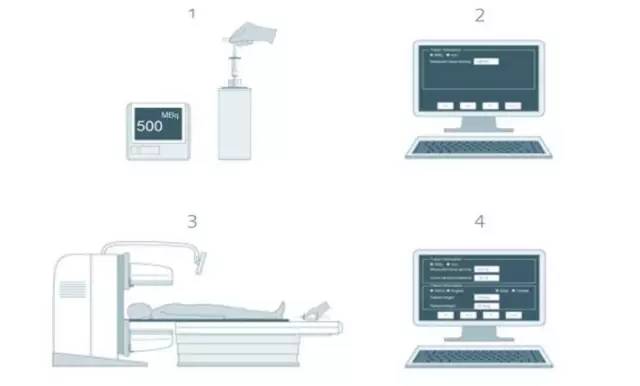

传统SPECT定量以计数为基本单位获得、重建和传输3D图像,然后利用自制的放射性容器测得的转换因子计算Bq/mL,最后带入公式计算SUV。这种单纯从单位转换获得定量值的方法,无法实现本质上的定量。而且,转换因子和死时间校正表必须现用现测,只对同一设备的固定时间点有效,无法实现不同设备、不同时间之间定量的可重复性。

Bailey等长期致力于定量SPECT的研究,他们认为厂商需要在SPECT系统中提供校准技术,明确定量SPECT的操作限制,并将其列入常规SPECT质量控制程序中(2)。精准的SPECT定量需要同时对系统的软件和硬件进行改进。SPECT定量除了传统方法提供的校正方法外,需要考虑以下因素:1. 系统运动导致的性能漂移;2. 系统灵敏度的测量;3. 不同的放射性核素、闪烁晶体厚度、准直器及脉冲高度分析器能窗的使用导致的差异;4. 明确任何用于散射校正的算法参数,使用不同的放射性核素和准直器时,各参数也各不相同。精准、可重复的SPECT定量面临大量的技术挑战[3-4]。

Symbia Intevo——引领SPECT定量时代的到来

西门子经过多年研究,发布了全球首台定量SPECT/CT——Symbia Intevo。它实现了从硬件到软件的SUV值定量设计,为核医学行业带来了革命性的进步。

为了排除系统硬件设备对定量结果的影响,Intevo推出清云探头和三维自适应机架减少采集过程中的空间位差;独有的准直器虹膜技术实测准直器小孔的光学性能;高清弱源3D识别技术真实反映探头在不同位置和角度对点源的响应;自适应双线性CT衰减校正;基于原始投影的衰变校正;OSCG共轭梯度重建技术等。另外,xSPECT系统采用美国国家标准局(NIST)认证的57Co定量校正源,标准化校正流程,进一步确保精准、可重复的定量。有文献报道,采用统一的NIST源硬件系统进行交叉校正后,模型实测定量偏差仅为1%[5]。而软件定量方法所测的偏差常常超过10%,且其定量结果因随机性而无法控制[6]。因此,xSPECT系统的SUV定量源于硬件采集与重建,直接以绝对放射性活度构建图像(与PET相似),其图像原始单位即为Bq/mL,无需软件转换,可在其他工作站中进行定量分析。

基于以上先进技术,西门子公司的Symbia Intevo实现不同患者、不同时间、不同系统之间精准、可重复的定量,成为唯一通过FDA和CFDA认证的SPECT定量系统,其定量操作流程与常规SPECT扫描并无区别,具有高度的临床实用性。

目前,Symbia Intevo在国内很多医院装机使用,SPECT定量扫描为常规临床工作。笔者探访过复旦大学附属中山医院和同济大学附属东方医院,这两家医院自装机以来,每天进行SPECT定量测量工作,得到图像清晰度高,定量SUV值精确可重复,为临床诊断和疗效评价提供有力支持。

参考文献

[1] Pfeifer A, Knigge U, Mortensen J, et al.Clinical PET of neuroendocrine tumors using 64Cu-DOTATATE: first-in-humansstudy[J]. J Nucl Med, 2012, 53(8): 1207-1215.

[2] Bailey D L, Willowson K P. Anevidence-based review of quantitative SPECT imaging and potential clinical applications[J].J Nucl Med, 2013, 54(1): 83-89.

[3] 杨卫东, 张永学. 基于循证医学的定量 SPECT 显像的潜在临床应用[J]. 中华核医学与分子影像杂志, 2017, 37(1): 53-58.

[4] Bailey D L, Willowson K P. Anevidence-based review of quantitative SPECT imaging and potential clinicalapplications[J]. J Nucl Med, 2013, 54(1): 83-89.

[5] Armstrong I S, Hoffmann S A. Activityconcentration measurements using a conjugate gradient (Siemens xSPECT)reconstruction algorithm in SPECT/CT[J]. Nuclear medicine communications, 2016,37(11): 1212-1217.

[6]Shcherbinin S, Celler A, Belhocine T, et al. Accuracyof quantitative reconstructions in SPECT/CT imaging. Phys Med Biol.2008;53:4595–4604.

{aspcms:comment}